近日,在京山市曹武镇田间地头,秸秆打捆机在金色稻田间来回穿梭,一捆捆草垛点缀田间,村民们抢抓晴好天气忙着搬运秸秆,一幅抢收水稻秸秆的秋收画卷全面展开。

曹武镇水稻种植面积近9万亩,年产水稻秸秆近3万吨。今年该镇创新秸秆“以用促禁”工作思路,拓宽秸秆综合利用渠道,从源头上破解秸秆焚烧难题。

“过去焚烧一把火,现在打捆抢收‘一桶金’。”正在田间打捆回收水稻秸秆的归德寺村村民雷大爷说。秸秆综合利用让农民得到了实实在在的好处。

低茬收割:人机双赢的“补贴作业”

秋收时节,曹武镇联合宏霞合作社从江苏组织了50多台半喂入式联合收割机开展水稻低茬收割。

“我们要求收割机留茬高度必须低于25厘米,低茬收割我们每亩补贴20元,农户只需支付50元/亩(合计每亩70元),比本地机收每亩便宜30元,这样既保证了低茬收割,又便于秸秆打捆回收,还为下茬油菜小麦播种创造了条件。我们现在发放补贴资金已超过30万元。”据宏霞合作社理事长黄革红介绍。

“今年我们村13台全喂入式收割机因留茬高,收费贵,收割每亩最少的收80元,还有的收100元,全部停在家里没开动过。”归德寺村党支部书记危金舫对来村检查秸秆禁烧的工作人员说。

面对阴雨天气,曹武镇及时组织群众下田抢收抢捆。“必须与天气赛跑,确保秸秆及时离田。”该镇秸秆禁烧专班工作人员每天深入村组农户,督促低茬收割和秸秆打捆回收。

傍晚的界牌村,黄红革正在发放当天的捆草及运输费用。“今天110人捆草每人120元,16人往农用车上运草每人200元,8台车运草每台800元,我要付22800元,今天是10多天以来发放工资最多的一天。”

“以前处理秸秆都是我们放火,干部灭火,到处火光冲天。现在真好,草刚拖走,钱就到手。”界牌村村民高兴地说。

多元利用:秸秆变身“致富宝”

综合利用好,秸秆变成宝。在曹武镇,部分打捆秸秆正源源不断运往西部甘肃等省变身“沙漠卫士”,用于制作“草方格沙障”。

“1亩沙漠治理需要2亩稻田秸秆。”负责秸秆运输的合作社负责人表示,这些秸秆将用于固沙造林,为西北生态屏障建设出力,小小秸秆正踏上“西游之旅”。

在易店村、归德寺村和源泉镇村,秸秆变身红松茸种植“温床”。易店村党支部书记张伦辉说:“我去年种过,一亩红松茸能消耗20亩秸秆,亩收益过2万元。”红松茸种植不仅消耗了大量秸秆,还带动了本村村民就业。收获期结束后,废弃的菌糠还田改良土壤,形成生态循环,秸秆孕育“红色财富”。

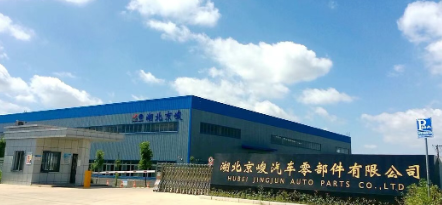

宏霞合作社、全丰合作社和五福镇村今年已打捆回收水稻秸秆400多吨。“经过加工处理后的秸秆是牛羊的优质饲料。”合作社负责人介绍,这些秸秆饲料除供应本地养殖户外,还销往周边县市。

促农增收:秸秆撬动“绿色经济”

秸秆综合利用不仅解决了环境污染问题,更成为农民增收的新渠道。农户通过参与打捆回收,每天可获得120元至200元的劳务收入。负责秸秆运输的司机张师傅算了一笔账:“运输一车秸秆到甘肃,扣除成本能赚2000多元。”

经过阴雨变质的秸秆打捆后,直接送到生物质发电厂发电;对积水不便打捆的田块,直接粉碎还田,转化为油菜和小麦的有机肥料。农业技术人员介绍,“秸秆还田能改善土壤结构,提高地力,减少化肥施用量!”

宏霞合作社还购进专业压缩打捆设备,减少秸秆堆场占地,提高秸秆离田效率。合作社统一打捆、统一销售,让秸秆变成了“抢手货”。

宣传引导:筑牢禁烧“防火墙”

曹武镇在推进秸秆综合利用的同时,持续加强禁烧宣传引导。

“按照横幅到村,标语到组,禁烧告知书到户,秸秆禁烧承诺书到人,秸秆低茬收割承诺书签到农机手的要求,落实机关干部包村、村干部包湾组、党员村民代表包田块的机制,压实秸秆禁烧责任,加强秸秆禁烧包保宣传。”该镇分管负责人何冬介绍。

“用身边事教育身边人,让农民看到秸秆综合利用的增收效果,自然就不烧了。”易店村党支部书记张伦辉表示。

镇里还组织种植大户、合作社负责人和群众参加现场会,观摩秸秆综合利用成果,推广成熟经验做法。

行走在曹武镇的田野上,秸秆打捆机的轰鸣声奏响了生态循环农业的乐章,秸秆多元利用的生动场景正在持续上演。

秸秆禁烧,关键在“疏”。曹武镇通过“以用促禁”的创新实践,留住了蓝天白云,守护了绿水青山,让秸秆变成了农民增收的“绿色财富”,走出了一条生态与经济双赢的可持续发展之路。

来源:京山市融媒体中心

通讯员:王才彬 郝堉桐

一 审:邱超杰

二 审:余 琴

三 审:游 璞

编 辑:王 静